—Sí, claro —dijo Ernie, y escupió. Cuando el escupitajo llegó al suelo, se marchó corriendo—. ¿Y saben qué? Hay chiflados que vienen aquí todo el tiempo y se ponen a hurgar y a remover las cosas…

—Justo en ese muro de ahí delante —dijo Teatime en tono tranquilo—. Creo que normalmente cruza usted por dónde está ese montón de escombros junto al árbol viejo y muerto, aunque no se ve nada a menos que mires muy de cerca. Pero nunca he visto cómo lo hace…

—Un momento, yo no puedo cruzarles a todos —dijo Ernie—. Una cosa es acercarlos a algún sitio, pero cruzar con gente está…

Teatime suspiró.

—Con lo bien que nos estábamos llevando. Escucha, Ernie… Ern… Nos vas a llevar contigo o bien, y lo digo con una pena considerable, voy a tener que matarte. Pareces un buen hombre. Responsable. Con un abrigo muy serio y unas botas como es debido.

—Pero es que si les cruzo…

—¿Qué es lo peor que puede pasar? —preguntó Teatime—. Que pierdas tu trabajo. Mientras que si no lo haces morirás. Así que si lo miras así, en realidad te estamos haciendo un favor. Oh, venga, di que sí.

—Esto… —Ernie se estrujó el cerebro. El tipo era claramente lo que Ernie consideraba un pijo, y parecía amable y amistoso, pero las cosas no cuadraban. El tono y el contenido no concordaban.

—Además —dijo Teatime—, si te han coaccionado no es culpa tuya, ¿verdad? Nadie te puede echar la culpa. Nadie puede echar la culpa a nadie que haya sido coaccionado a punta de cuchillo.

—Ah bueno, digo yo que sí, si vamos en plan coaccionado… —murmuró Ernie. Seguirles la corriente parecía ser la única salida.

El caballo se detuvo y se quedó esperando con la mirada paciente de un animal que probablemente conoce la ruta mejor que el cochero.

Ernie se hurgó en el bolsillo del abrigo y sacó una lata pequeña, parecida a una cajita de rapé. La abrió. Dentro había unos polvos brillantes.

—¿Y qué se hace con eso? —inquirió Teatime, lleno de interés.

—Oh, simplemente se coge un pellizco y se tira en el aire y hace tuing y abre el lugar blando —dijo Ernie.

—Así pues… ¿no se necesita entrenamiento especial o algo así?

—Esto… se tira contra esa pared de ahí y hace tuing —dijo Ernie.

—¿De veras? ¿Lo puedo intentar?

Teatime le cogió la lata de la mano, que no presentó resistencia, y tiró un pellizco de aquellos polvos al aire delante del caballo. Los polvos flotaron por un momento y luego hicieron aparecer un arco estrecho y resplandeciente en medio del aire. El arco chispeó e hizo…

… tuing.

—Oooh —dijo una voz detrás de ellos—. Qué chulo, ¿eh, Davey?

—Sí.

—Qué bonitas las chispitas…

—¿Y entonces conduces hacia delante sin más? —preguntó Teatime.

—Eso es —dijo Ernie—. Pero deprisa, ojo. Solamente está abierto un momentito.

Teatime se guardó la lata en un bolsillo.

—Muchas gracias, Ernie. Muchísimas gracias.

Hizo un movimiento brusco con la otra mano. Hubo un destello metálico. El cochero parpadeó y luego cayó de su asiento hacia un lado.

De detrás vino un silencio, teñido de horror y posiblemente de nada más que un poco de terrible admiración.

—Mira que era aburrido, ¿eh? —dijo Teatime, cogiendo las riendas.

* * *

Se puso a nevar. La nieve empezó a caer sobre la figura tirada de Ernie y también a través de varias túnicas grises con capuchas que flotaban en el aire.

Parecía no haber nada dentro de ellas. Daba la impresión de que estaban allí meramente para marcar cierto punto en el espacio.

Bueno, dijo uno, estamos francamente impresionados.

Ciertamente, dijo otro. Nunca se nos habría ocurrido hacerlo así.

Está claro que es un humano con recursos, dijo un tercero.

Lo más bonito del asunto, dijo el primero —o podría haber sido el segundo, porque no había absolutamente nada que distinguiera las túnicas— es que vamos a controlar muchas más cosas.

Exacto, dijo otro. Es realmente asombroso como piensan. Es una especie de… lógica ilógica.

Niños, dijo otro. ¿Quién lo habría pensado? Pero hoy los niños y mañana el mundo.

Si me das un niño antes de los siete años, ya es mío para siempre.

Hubo una pausa llena de terror.

Los seres consensuales que se hacían llamar los Auditores no creían en nada, salvo tal vez en la inmortalidad. Y la única forma de ser inmortales, lo sabían muy bien, era evitar la vida. Por encima de todo, no creían en la personalidad. Ser una personalidad era ser una criatura con principio y fin. Y como ellos pensaban que en un universo infinito toda vida era por comparación inimaginablemente corta, morían al instante. Había un error en su lógica, claro, pero cuando se daban cuenta ya era demasiado tarde. Entretanto, evitaban escrupulosamente cualquier comentario, acción o experiencia que los distinguiera.

Has dicho «me», dijo uno.

Ah. Sí. Pero fíjate en que estábamos haciendo una cita, se apresuró a decir el otro. Lo dijo algún personaje religioso. Hablando de educar a los niños. Y es por eso que lógicamente hay un «me» en la frase. Pero yo no usaría ese término para hablar de mí mismo, de… ¡mierda!

La túnica se desvaneció en medio de una nubecilla de humo.

Que eso sirva de lección para todos nosotros, dijo uno de los supervivientes, mientras otra túnica completamente indistinguible aparecía de la nada allí donde había estado su afligido colega.

Sí, dijo el recién llegado. Bueno, ciertamente parece… Se calló. A través de la cortina de nieve se acercaba una forma oscura.

Es él, dijo.

Se desvanecieron a toda prisa, no desapareciendo sin más, sino esparciéndose y diluyéndose hasta fundirse con el fondo.

* * *

La figura oscura se detuvo junto al cochero muerto y estiró un brazo.

¿PUEDO ECHARLE UNA MANO?

Ernie levantó la vista, agradecido.

—Caray, sí —dijo. Se puso de pie, tambaleándose un poco—. ¡Oiga, qué dedos tan fríos tiene, señor!

LO SIENTO.

—¿Por qué tenía que hacerme eso? Si he hecho lo que me decía. Me podría haber matado.

Ernie se palpó el interior del abrigo y sacó una petaca pequeña y, en aquel momento, extrañamente transparente.

—Siempre llevo un traguito en estas noches tan frías —dijo—. Me mantiene animado.

Y QUE LO DIGA.

La Muerte echó un vistazo rápido a su alrededor y olisqueó el aire.

—¿Cómo voy a explicar esto entonces, eh? —dijo Ernie, dando un trago.

¿PERDONE? QUÉ MALEDUCADO SOY. NO ESTABA PRESTANDO ATENCIÓN.

—Digo que cómo se lo voy a explicar a la gente. He dejado que unos tipos se fueran en mi carromato como si nada… Me van a echar, seguro. Voy a tener problemas de los gordos…

AH. BUENO. EN ESE SENTIDO POR LO MENOS LE TENGO QUE DAR UNA BUENA NOTICIA, ERNEST. Y TAMBIÉN UNA MALA.

Ernie escuchó. Echó un vistazo o dos al cadáver que tenía a sus pies. Visto desde fuera parecía más pequeño. Era lo bastante listo como para no discutir. Algunas cosas son bastante obvias cuando el que te las dice es un esqueleto de dos metros diez con una guadaña.

—O sea que estoy muerto —concluyó.

CORRECTO.

—Esto… El sacerdote me dijo que… ya sabe… después de morirse… es como pasar por una puerta y en un lado hay… él… Bueno, un sitio terrible, ¿no?

La Muerte miró su cara preocupada y a medio desvanecer.

POR UNA PUERTA…

—Es lo que dijo…

SUPONGO QUE DEPENDE DE EN QUÉ DIRECCIÓN CAMINES.

Cuando la calle se volvió a quedar vacía, salvo por la morada carnal del difunto Ernie, las formas grises volvieron a enfocarse.

Sinceramente, cada vez está peor, dijo una de ellas.

Nos estaba buscando, dijo otro. ¿Os habéis dado cuenta? Sospecha algo. Las cosas le… preocupan demasiado.

Sí… pero la belleza de este plan, dijo un tercero, es que él no puede interferir.

Puede ir a todas partes, dijo uno.

No, dijo otro. A todas partes no.

Y con una petulancia inefable, se fundieron con el fondo. Empezó a nevar más fuerte.

* * *

Era la víspera de la Vigilia de los Puercos y todo en la casa era paz. No se oía…

… nada excepto una criatura moviéndose. Era un ratón.

Y alguien, pese a que no era lo más apropiado, había puesto una trampa con cebo. Aunque como estaban en plenas fiestas, había usado un chicharrón. El olor había llevado loco al ratón durante todo el día pero ahora, sin nadie alrededor, estaba listo para arriesgarse.

El ratón no sabía que se trataba de una trampa. A los ratones no se les da bien pasarse información entre ellos. A los ratones jóvenes no los llevan a las ubicaciones de trampas famosas y les dicen: «Aquí es donde tu tío Arthur pasó a mejor vida». Lo único que el ratón sabía era que, qué demonios, allí había algo de comida. Sobre un tablón de madera y con un alambre alrededor.

Correteó durante un trecho y después cerró la mandíbula sobre el chicharrón.

O mejor dicho, a través del mismo.

El ratón echó un vistazo a lo que ahora yacía bajo el enorme muelle y pensó: «Ups».

Luego levantó la vista para mirar la figura vestida de negro que acababa de materializarse junto al panel de madera de la pared.

—¿Iiic? —preguntó.

IIIC, dijo la Muerte de las Ratas.

Y aquello fue todo, más o menos.

Después, la Muerte de las Ratas miró a su alrededor con interés. Como era natural, su muy importante trabajo solía llevarlo a almacenes de heno y a sótanos oscuros y al interior de los gatos y a todos los pequeños agujeros húmedos y fríos donde los ratones y ratas descubrían finalmente si existía el Queso Prometido. Aquel lugar era distinto.

Tenía decoraciones de colores vivos, para empezar. De las estanterías colgaban ramos de hiedra y muérdago. Las paredes estaban engalanadas con serpentinas de colores brillantes, un elemento que era muy raro de ver dentro de la mayoría de agujeros y también de los gatos, por muy civilizados que estos fueran.

La Muerte de las Ratas saltó sobre una silla y de allí a la mesa y de hecho cayó dentro de un vaso de líquido de color ámbar, que se volcó y se rompió. Un charco se extendió alrededor de cuatro nabos y empezó a empapar una nota que había sido escrita con cierta torpeza en papel de carta de color rosa.

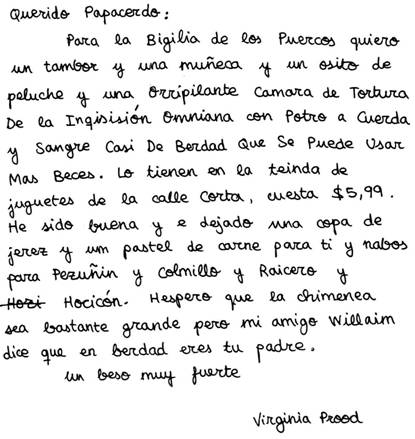

Decía:

La Muerte de las Ratas mordisqueó un poco del pastel de carne porque cuando eres la personificación de la muerte de los pequeños roedores tienes que comportarte de cierta manera. Por la misma razón también hizo pis encima de uno de los nabos, aunque solamente de forma metafórica porque cuando eres un esqueleto diminuto vestido con una túnica negra también hay ciertas cosas que no puedes hacer por razones técnicas.

Luego bajó de un salto de la mesa y dejó pisadas con sabor a jerez desde allí hasta el árbol que había en una maceta en el rincón. En realidad no era más que una rama desnuda de roble, pero le habían sujetado con alambre tanto acebo y muérdago que resplandecía bajo la luz de las velas.

Sobre el árbol había una guirnalda, y adornos relucientes, y bolsitas de dinero de chocolate.

La Muerte de las Ratas echó un vistazo a su reflejo enormemente distorsionado en una bola de cristal y luego levantó la vista para mirar la repisa de la chimenea.

La alcanzó de un salto y paseó con curiosidad por entre las tarjetas que había alineadas encima. Sus bigotes grises se movieron mientras leía mensajes como «con nuestros deseos de alegría y toda la felicidad del mundo para este tiempo de la Vigilia de los Puercos y también para todo el año». Un par de ellas tenía dibujos de un hombre gordo y risueño que cargaba con un saco. En uno de los dibujos el hombre iba montado en un trineo arrastrado por cuatro cerdos enormes.

La Muerte de las Ratas olisqueó un par de calcetines largos que colgaban de la repisa de la chimenea, por encima del hogar en el que el fuego se había apagado dejando solamente unas pocas cenizas tristes.

Era consciente de una tensión sutil en el aire, una sensación de que allí había una escena que también era un escenario, una especie de guante, por así decirlo, en espera de que apareciera su mano…

Se oyó un ruido de algo que raspaba. Sobre las cenizas cayeron unos cuantos terrones de hollín.

El Segador Bigotudo asintió para sí mismo.

El ruido se volvió más fuerte, lo siguió un momento de silencio y luego un ruido metálico cuando algo aterrizó en las cenizas y derribó un juego de accesorios ornamentales para la chimenea.

La rata observó con atención cómo una figura vestida con una túnica roja se ponía de pie y cruzaba la esterilla de la chimenea dando tumbos, frotándose la barbilla allí donde se había dado con la forcina de asar.

Llegó a la mesa y leyó la nota. A la Muerte de las Ratas le pareció oír un gemido.