Aunque la tormenta seguía soplando sobre las colinas, la plaza estaba en silencio. El tictac del reloj de la torre, que nadie advertía durante el día, ahora parecía resonar entre los edificios.

Cuando se acercaron, algo zumbó en lo más profundo de su interior lleno de telarañas. La aguja de los minutos se movió con un sonoro «clonk», y se detuvo bruscamente en el 9. En la esfera del reloj se abrió una trampilla, y salieron dos figuritas mecánicas con pinta de sentirse muy importantes. Fingiendo que les costaba gran esfuerzo, golpearon una campanilla.

Ting-ting-ting.

Las figuras se alinearon de nuevo y regresaron al interior del reloj.

—Han estado ahí desde siempre, desde que yo era niña —explicó la señorita Flitworth—. Las hizo el tatarabuelo del señor Simnel. ¿Sabe una cosa? Siempre me he preguntado qué hacían cuando no estaban dando campanadas. Llegué a pensar que ahí dentro tenían una casita, o algo así.

NO CREO. NO SON MÁS QUE OBJETOS. NO ESTÁN VIVOS.

—Mmm. Bueno, llevan ahí cientos de años. Quizá la vida sea algo que se adquiere con el tiempo.

SÍ.

Aguardaron en un silencio turbado sólo por el golpeteo regular de la manecilla minutera, que avanzaba en la noche.

—Ha…, ha sido muy agradable contar con usted, Bill Puerta.

Él no respondió.

—Me ha ayudado mucho con la cosecha y todo eso.

FUE… INTERESANTE.

—No hice bien al entretenerlo tanto, sólo por un poco de maíz.

NO. LA COSECHA ES IMPORTANTE.

Bill Puerta abrió la mano. Allí apareció el cronómetro.

—Aún no me explico cómo hace eso.

NO ES DIFÍCIL.

El siseo de la arena subió de volumen hasta que pareció llenar la Plaza.

—¿Quiere decir unas últimas palabras?

SI. NO QUIERO IRME.

—Bueno. Al menos ha sido breve.

Bill Puerta se sorprendió al ver que la mujer intentaba cogerle la mano. Más arriba, las agujas de la medianoche se reunieron. La maquinaria del reloj chirrió. La puertecita se abrió. Los autómatas salieron al exterior. Se detuvieron con un respingo mecánico a ambos lados de la campana de las horas, se inclinaron el uno hacia el otro y alzaron sus respectivos martillos.

Dong.

En aquel momento, se oyó el ruido del trote de un caballo.

La señorita Flitworth se encontró con que todo lo que veía por el rabillo de los ojos se había llenado de puntitos púrpuras y azules como los que quedan después de ver algo muy brillante, pero sin haber visto algo muy brillante.

Si giraba la cabeza rápidamente y miraba de soslayo, alcanzaba a ver pequeñas formas vestidas de gris, suspendidas en torno a las paredes.

Los inspectores, pensó. Han venido a asegurarse de que todo se hace según lo previsto.

—¿Bill? —titubeó.

Él cerró la mano sobre el cronómetro de oro.

AHORA COMIENZA TODO.

El ruido de los cascos de caballo se aproximó más, resonó entre los edificios tras ellos.

RECUERDE. USTED NO CORRE PELIGRO.

Bill Puerta dio un paso hacia la oscuridad. Luego reapareció un instante. PROBABLEMENTE —añadió.

Se retiró de nuevo hacia la penumbra.

La señorita Flitworth se sentó en los peldaños del reloj, y acunó el cuerpo de la niña sobre sus rodillas.

—¿Bill? —aventuró.

Una figura entró a caballo en la plaza.

Desde luego, era un caballo esqueleto. Cuando la criatura trotaba, en sus huesos chisporroteaban llamaradas azules. La señorita Flitworth se encontró preguntándose si se trataría de un esqueleto de verdad, animado de no sabía qué manera, algo que en otros tiempos estuvo en el interior de un caballo, o de un ser esqueleto por derecho propio. Era un hilo de pensamiento ridículo en aquellos momentos, pero siempre sería mejor que enfrentarse a la aterradora realidad de lo que se aproximaba.

¿Lo cepillaría, o le sacaría brillo?

El jinete desmontó. Era mucho más alto de lo que había sido Bill Puerta, pero la oscuridad de su túnica ocultaba todos los detalles. Sostenía entre las manos algo que no era exactamente una guadaña. Quizá hubiera sido una guadaña en su pasado más remoto, de la misma manera que hasta el instrumento quirúrgico mejor diseñado tiene un palo por antepasado. Aquella guadaña se había alejado mucho de cualquier herramienta que hubiera rozado un tallo de maíz.

La figura se acercó a la señorita Flitworth con la guadaña sobre el hombro, y se detuvo.

¿Dónde está Él?

—No sé de quién me habla —bufó la anciana—. Además, joven, yo que usted daría mejor de comer a ese caballo.

A la figura pareció costarle lo suyo digerir aquella información, pero por último logró llegar a una conclusión. Alzó la guadaña y bajó la vista hacia la niña.

Lo encontraré —dijo—. Pero, antes…

Se puso rígido.

Una voz dijo a su espalda:

SUELTA LA GUADAÑA Y DATE LA VUELTA MUY DESPACIO.

Dentro de la ciudad, pensó Windle. En algún lugar de la ciudad. Las ciudades crecen llenas de gente, pero también están llenas de comercio, y de tiendas, y de religiones, y de…

Qué tonterías estoy pensando, se dijo. No son más que cosas. No están vivas.

Quizá la vida sea algo que se adquiere con el tiempo. Parásitos y depredadores, pero no como esos que afectan a los animales y a las plantas. Eran una especie de forma de vida grande, más lenta, metafórica, que se alimentaba de las ciudades. E incubaba dentro de ellas, como esos…, ¿cómo se llamaban? Ahora recordaba, tal como lo podía recordar cualquier cosa, haber leído cuando era estudiante acerca de las criaturas que depositaban sus huevos dentro de otras criaturas. Después de aquello, durante meses se había negado a comer tortillas o caviar, sólo por si acaso.

Y luego, los huevos… tendrían el mismo aspecto que la ciudad, al menos en términos generales, para que los ciudadanos se los llevaran a casa. Como los huevos del cuco.

¿Cuántas ciudades habrían muerto en el pasado? Asfixiadas, acorraladas por los parásitos, de la misma manera que las estrellas de mar podían cercar un arrecife de coral. Las ciudades originales quedaban vacías, huecas, perdían el espíritu que las había animado.

Se levantó.

—¿A dónde han ido todos, bibliotecario?

—Oook oook.

—Muy propio de ellos. Yo también habría hecho lo mismo Actuar precipitadamente, sin pensar. Que los dioses los bendigan y los ayuden, si les queda tiempo con sus eternas riñas familiares.

Entonces pensó…, bueno, y ahora, ¿qué? Ya he meditado ¿qué voy a hacer?

Actuar precipitadamente, claro. Pero sin prisas.

El centro del montón de carritos ya no estaba a la vista. Sucedía algo. Un claro brillo azulado pendía sobre la enorme pirámide de metal retorcido, y de cuando en cuando brillaban relámpagos en el interior de la pila. Los carritos se estrellaban contra sus compañeros como asteroides consolidando el núcleo de un nuevo planeta, pero algunos de los recién llegados hicieron algo completamente diferente. Se encaminaron hacia los túneles que se habían abierto en la estructura, y desaparecieron en dirección a su brillante corazón.

Entonces, hubo un movimiento en la cúspide de la montaña, y algo se abrió camino hacia arriba entre los restos de metal retorcido. Era un asta deslumbrante, que sostenía un globo de unos dos metros de diámetro. Durante un par de minutos, no hizo gran cosa, y luego, mientras la brisa lo secaba, se abrió.

De su interior brotó una cascada de objetos blancos, que el viento se encargo de dispersar por todo Ankh-Morpork para que llegaran a manos de la multitud expectante.

Uno de ellos descendió en un suave zigzag sobre los tejados, y fue a aterrizar a los pies de Windle Poons en el momento en que salía de la biblioteca.

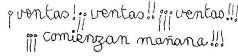

Aún estaba húmedo, y tenía escritas unas letras. O más bien un intento de letras. Se parecía a las extrañas inscripciones orgánicas en las bolas de copos de nieve, palabras trazadas por alguien para quien las palabras significaban bien poco:

Windle llegó a las puertas de la universidad. La gente pasaba a toda velocidad.

Windle conocía bien a sus conciudadanos. Irían a ver lo que fuera sin dudarlo un instante. En cuanto les ponían delante algo escrito con más de un signo de exclamación, se volvían locos.

Tuvo la sensación de que alguien lo miraba, y se volvió. Un carrito lo espiaba desde un callejón. El trasto se dio media vuelta y salió huyendo.

—¿Qué está pasando, señor Poons? —preguntó Ludmilla.

La expresión de los transeúntes tenía algo de irreal. Todos parecían aguardar algo con expectación.

No hacía falta ser mago para darse cuenta de que allí pasaba algo malo. Y los sentidos de Windle zumbaban como un motor.

Lupine saltó para atrapar una hoja de papel arrastrada por el viento, y se la entregó.

Windle sacudió la cabeza con tristeza. Cinco signos de exclamación, síntoma seguro de una mente enferma. Y, entonces, oyó la música. Lupine se sentó sobre las patas traseras y empezó a aullar.

En el sótano situado bajo la casa de la señora Cake, Schleppel, el hombre del saco, se interrumpió a la mitad de su tercera rata, y escuchó.

Cuando terminó de comer, se dirigió hacia la puerta.

El conde Arthur Winkings Noserastu estaba trabajando en la cripta.

Si por él hubiera sido, habría vivido, o revivido, o novivido, o lo que quiera que fuera aquello, sin una cripta. Pero había que tener una cripta. Doreen se había mostrado intransigente al respecto. La cripta era imprescindible. Según ella, daba buen tooono al lugar. Había que tener una cripta y una bóveda; si no, el resto de la sociedad vampírica los miraría por encima de los dientes.

Cuando te metías en lo del vampirismo, nadie se molestaba en explicarte aquellas cosas. Nadie te decía que te tendrías que construir tu propia cripta, comprada por piezas en los Almacenes Hágalo Usted Mismo de Tizón el Troll.

Aquello no les pasaba a la mayoría de los vampiros, reflexionó Arthur. No les pasaba a los vampiros decentes. Sin ir más lejos, ahí estaba el conde Yugular. Ni hablar, un ricachón elegante como aquél haría que alguien se la construyera. Cuando los aldeanos se decidieran a prender fuego a su castillo, no iría el conde en persona a quitar el puente levadizo. Ni hablar. Él diría «Igor (por ejemplo), Igor, levanta el puente».

Ja. Ellos habían puesto un anuncio hacía ya meses en la oficina de colocación del señor Keeble. Cama, tres comidas al día, no era necesaria joroba propia. Y ni siquiera un candidato. Para que luego fuera la gente diciendo por ahí que había paro. Se te helaba la sangre.

Cogió otro trozo de madera, hizo una mueca, y desplegó el metro para tomar medidas.

A Arthur le dolía la espalda de tanto cavar para hacer el foso. Otra de las cosas que no tenían que preocupar al vampiro de alta raigambre. El foso se daba por supuesto en un vampiro profesional. Peor todavía, porque los demás vampiros no tenían una casa que daba a una de las calles más ruidosas de Ankh-Morpork, con la anciana señora Pivey a un lado, quejándose constantemente, y al otro una familia de trolls con los que Doreen no se hablaba, y por tanto no acababan con un foso que simplemente cruzaba el patio trasero.

Arthur, que aún no se había acostumbrado, se caía constantemente.

Y también estaba la cuestión de morder en el cuello a hermosas jóvenes. Mejor dicho, no estaba la cuestión. Arthur siempre se mostraba dispuesto a escuchar el punto de vista de los demás, pero por su parte estaba casi seguro de que en el tema del vampirismo intervenían hermosas jóvenes, pese a lo que dijera Doreen. Hermosas jóvenes con negliyés transparentes, Arthur no sabia muy bien qué era una negliyé transparente, pero había leído algo sobre ellas, y quería ver una antes de morir…, o lo que fuera…

Además, los otros vampiros no se encontraban de repente con esposas que hablaban con erres dobles. Más que nada porque el vampiro típico ya nacía hablando así.

Arthur suspiró.

Ser un vendedor mayorista de fruta y verduras, de clase media baja, con una enfermedad de clase alta, no era vida, ni medio vida, ni otra vida, ni nada.

Y entonces, la música se filtró por el agujero de la pared que él acababa de abrir para colocar una ventana con barrotes.

—Aaay —exclamó—, ¿Doreen?

Reg Shoe dio un sonoro golpe en su podio portátil.

—¡… y que quede claro, no nos quedaremos tumbados, no dejaremos que crezca la hierba sobre nuestras cabezas! —gritó—, ¡Ya conocéis todos nuestro plan de siete puntos para la Igualdad de Oportunidades con los Vivos! ¡Venga, quiero oíros gritarlo!

El viento sacudió las hierbecillas secas del cementerio. La única criatura que parecía prestar atención a Reg era un cuervo solitario.