Lo más importante era que todo aquello sucedía en lugares muy lejanos, posiblemente a causa de algún tipo de intervención divina. En aquella zona, lo único criminal que sucedía era algún que otro robo de un pollo, o el paso de un troll errante. Por supuesto había ladrones y atracadores en las colinas, pero se llevaban bien con los residentes de la región y eran esenciales para el buen funcionamiento de la economía local. De todos modos, la señorita Flitworth se habría sentido mucho más segura con cualquier otro ayudante por los alrededores.

La oscura silueta que trabajaba en la ladera de la colina ya había adelantado mucho con la segunda hilera. Tras ella, la hierba cortada brillaba al sol.

HE TERMINADO, SEÑORITA FLITWORTH.

—Pues vaya a dar de comer a la cerda. Se llama Nancy.

NANCY —repitió Bill, dando vueltas a la palabra en la boca, como si intentara verla por todos los lados.

—Se lo puse por mi madre.

IRÉ A DAR DE COMER A LA CERDA NANCY, SEÑORITA FLITWORTH.

A la señorita Flitworth le dio la sensación de que habían pasado escasos segundos.

YA HE TERMINADO, SEÑORITA FLITWORTH.

La mujer se lo quedó mirando. Luego, muy despacio, con deliberación, se secó las manos con un trapo, salió al patio y se encaminó hacia la pocilga.

Nancy estaba metida hasta los ojos en la artesa que contenía su comida.

La señorita Flitworth se preguntó para sus adentros cuál sería el comentario más adecuado para las circunstancias.

—Muy bien. Muy bien. Usted, usted, usted desde luego trabaja muy… deprisa.

SEÑORITA FLITWORTH, ¿POR QUÉ CANTA DE ESA MANERA EL GALLO? NO ES NORMAL.

—Ah, se refiere a Cyril. Tiene mala memoria, el pobre. ¿Verdad que es ridículo? Ya me gustaría que aprendiera correctamente.

Bill Puerta encontró un trozo de tiza en la vieja herrería de la granja, buscó un pedazo de tablón entre los escombros y escribió con sumo cuidado durante cierto tiempo. Después clavó el tablón delante del gallinero y se lo señaló a Cyril.

LEERÁS ESTO —dijo.

Cyril escudriñó con ojillos miopes el «Kikiriki» escrito en gruesos caracteres góticos. En su diminuto y enloquecido cerebro de gallo se abrió camino la idea clara, gélida, de que más le valía aprender a leer muy, muy deprisa.

Bill Puerta se había sentado entre el heno, y estaba meditando sobre los acontecimientos del día. Desde luego, había sido una jornada llena de novedades. Había cortado hierbajos, había alimentado a los animales, había arreglado una ventana. Encontró en el granero, colgado de un gancho, un viejo mono de trabajo. Parecía mucho más apropiado para un Bill Puerta que una túnica tejida con hilo de oscuridad absoluta, así que se lo puso. Y la señorita Flitworth le había dado un sombrero de paja de ala ancha.

Además, se había aventurado a recorrer el kilómetro escaso que lo separaba del pueblo. Ni siquiera era eso que se suele denominar «una ciudad de un solo caballo». Si alguien hubiera tenido un caballo allí, ya se lo habrían comido. Los residentes del lugar parecían ganarse la vida robándose unos a otros la ropa colgada de la colada.

Había hasta una plaza del pueblo, cosa ridícula. En realidad, no era más que una encrucijada grande, con una torre del reloj. Allí era donde se encontraba la única taberna. Bill Puerta había entrado.

Tras la pausa inicial mientras las mentes de todos los presentes se reajustaban para dejarle sitio, le habían ofrecido una cautelosa hospitalidad. Las novedades se transmiten aún más deprisa en una vid con pocas uvas.

—Usted debe de ser el nuevo ayudante de la granja de la señorita Flitworth —le dijo el camarero—. El señor Puerta, tengo entendido.

LLÁMEME BILL.

—¿Ah? Antes, en los viejos tiempos, era una buena granja. La verdad, no creíamos que la vieja fuera a quedarse.

—Ah —asintió una pareja de ancianos, sentados junto a la chimenea.

AH.

—Entonces, ¿es nuevo por aquí? —insistió el camarero.

El repentino silencio del resto de los hombres junto a la barra fue como un agujero negro.

NO EXACTAMENTE.

—¿Así que ya había estado antes?

SÓLO DE PASO.

—Se dice que la señorita Flitworth está bastante chalada —intervino una de las figuras que se sentaban en los bancos, bordeando las paredes ennegrecidas por el humo.

—Pero es más lista que el hambre —añadió otro de los clientes.

—Oh sí. Todo lo lista que quieras, pero no por eso menos chiflada.

—Y se dice que tiene cajas llenas de tesoros en la sala de su casa.

—Es muy agarrada, lo sé de buena tinta.

—Eso demuestra lo que yo digo. Los ricos siempre son agarrados.

—Bueno. Lista y rica. Pero chiflada.

—Cuando uno es rico, no está chiflado. Si eres rico, te llaman excéntrico.

El silencio regresó al local y lo invadió. Bill Puerta buscó a la desesperada algo que decir. Nunca se le había dado bien la charla insustancial. Quizá porque nunca había tenido ocasión de practicarla.

¿Qué solía decir la gente en ocasiones como aquélla? Ah. Sí.

INVITO A TODOS A UNA RONDA —anuncio.

Más tarde, le enseñaron un juego que consistía en una mesa con agujeros y redes por todo el borde, y unas bolas de madera talladas por mano experta. Al parecer, las bolas tenían que rebotar unas contra otras y luego entrar en los agujeros. Se llamaba Williamar. Él jugaba bien. En realidad, jugaba perfectamente. Al principio, no sabía cómo no hacerlo. Pero, cuando oyó a los presentes atragantarse unas cuantas veces, se corrigió y empezó a cometer errores con abrumadora precisión. Cuando le enseñaron a jugar a los dardos, ya le había cogido el tranquillo al asunto. Cuantos más errores cometía, mejor le caía a la gente. Así que lanzaba los pequeños dardos emplumados con gélida habilidad, sin permitir jamás que se clavaran a menos de treinta centímetros del lugar que le señalaban. Incluso hizo que uno rebotara en un clavo y luego en el candelabro del techo para al final aterrizar en una jarra de cerveza, lo que hizo que uno de los ancianos se riera hasta el punto de verse obligado a salir para tomar un poco de aire fresco.

Todos lo llamaban El Bueno de Bill.

Nadie lo había llamado así jamás.

Qué velada tan extraña.

Pero había habido un instante de peligro. En determinado momento, oyó una voz fina que decía: «Ese señor es un queleto». Se volvió para ver a una niña menuda, vestida con su camisón de dormir, que lo miraba por encima de la barra. En sus ojos no se reflejaba terror alguno, sino una especie de espanto fascinado.

El propietario de la taberna (a esas alturas, Bill Puerta ya sabía que se llamaba Lifton) dejó escapar una risita nerviosa y se disculpó.

—Tiene que perdonar a mi hija —dijo—. Qué cosas dicen los niños, ¿eh? Anda, Sal, vuelve a la cama. Y di al señor Puerta que lo sientes.

—Es un queleto con ropa —insistió la chiquilla—. ¿Por qué no se le cae lo que bebe por los huecos?

Casi había sufrido un ataque de pánico. Aquello indicaba que sus poderes intrínsecos se estaban esfumando. Por lo general, la gente no podía ver su presencia física: él ocupaba un punto ciego de todos los sentidos, que los demás llenaban mentalmente con cualquier otra cosa que prefiriesen ver. Pero, evidentemente, la incapacidad de los adultos para verlo no resistiría demasiado contra aquel tipo de declaraciones insistentes. Ya notaba el desconcierto general a su alrededor. Entonces, justo a tiempo, la madre de la niña llegó de la trastienda y se la llevó. Se oyeron unas últimas protestas amortiguadas por la distancia, del estilo de «… un queleto, con todos los huesos al aire…», que desaparecieron por las escaleras.

Y, durante todo aquel tiempo, el antiguo reloj situado sobre la chimenea no dejó de tictaquear, mientras le arrancaba segundos de su vida. Hacía poco tiempo había tenido la sensación de que le quedaban muchos…

Se oyeron unos golpes suaves en la puerta del granero, debajo del altillo del heno. Luego se abrió.

—¿Está usted presentable, Bill Puerta? —preguntó la voz de la señorita Flitworth en la oscuridad.

Bill Puerta analizó la frase, buscando su sentido por el contexto.

¿SÍ? —aventuró al final.

—Le he traído un vaso de leche caliente.

¿SÍ?

—Venga, baje deprisa. Si no, se le enfriará.

Con cautela, Bill Puerta bajó por la escalerilla de madera. La señorita Flitworth sostenía un farolillo, y tenía un chal sobre los hombros.

—Le he puesto canela. Mi Ralph siempre la bebía con canela —suspiró.

Bill Puerta fue perfectamente consciente de la gama de tonos subyacentes y sobreentendidos, de la misma manera que un astronauta es consciente de las pautas que marcan el clima muy por debajo de él: todo está a la vista, no falta nada, se lo puede estudiar con detalle, y se encuentra completamente al margen de la experiencia del momento.

GRACIAS —dijo.

La señorita Flitworth miró a su alrededor.

—Se las ha arreglado usted para ponerse cómodo aquí —dijo con tono animado.

SÍ.

La mujer se abrigó más con el chal.

—Bueno, entonces, me vuelvo para la casa —dijo—. Ya me llevará la jarra mañana por la mañana.

Se adentró rápidamente en la noche.

Bill Puerta subió al altillo con la jarra de leche. La colocó sobre una viga baja, se sentó y se la quedó mirando hasta que estuvo completamente fría y la vela se hubo consumido.

Tras un rato, se dio cuenta de que oía un siseo insistente. Sacó el reloj dorado y lo puso en el rincón más alejado del altillo, bajo un montón de heno.

No sirvió de nada.

Windle Poons fue examinando con los ojos entrecerrados los números de las casas (sólo por esta calle habían muerto un centenar de Pinos Contadores), hasta que se dio cuenta de que no le hacía falta. Estaba siendo miope por la fuerza de la costumbre. Mejoró su visión.

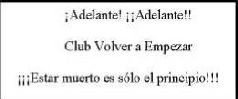

Tardó cierto tiempo en encontrar el número 688, porque en realidad se trataba de un primer piso, situado sobre el taller de un sastre. Se accedía a él por un callejón, al final del cual había una puerta de madera. Sobre la pintura cuarteada, alguien había clavado una tarjeta en la que se leía, en caligrafía optimista:

La puerta daba a un tramo de escaleras que olían a pintura vieja y a moscas muertas. Crujían aún más que las rodillas de Windle.

Alguien había estado garabateando las paredes. La fraseología era exótica, pero el tono general le resultaba lo suficientemente familiar: ¡Fantasmas del mundo, en pie!, No tenéis nada que perder, sólo las cadenas, La mayoría silenciosa exige derechos para los Muertos y ¡¡Llegará el fin del vitalismo!!

En la cima de las escaleras había un rellano con una puerta. En el pasado más remoto, alguien había colgado del techo una lámpara de aceite, pero por su aspecto parecía que nadie la había encendido en los mil últimos años. Una vieja araña, que probablemente sobrevivía gracias a los restos del aceite, lo miró con cautela desde su nido.

Windle volvió a mirar la tarjeta. Respiró hondo por la fuerza de la costumbre, y llamó a la puerta.

El archicanciller volvió a la Universidad a zancadas, hecho una furia. El resto de los magos seguían su paso como podían.

—¡Que a quién va a acudir, dice! ¡Ya estamos aquí los magos!

—Sí, pero en realidad no sabemos qué está pasando, ¿verdad?-señaló el decano.

—¡Pues lo vamos a averiguar! —rugió Ridcully—. ¡No sé a quién va a acudir él, pero tengo jodidamente claro a quién voy a acudir yo!

Se detuvo bruscamente. El resto de los magos chocaron contra él.

—Oh, no —gimió, el filósofo equino—. ¡Por favor, eso no!

—¡Pero si no pasa nada!-replico Ridcully—. No hay por qué preocuparse; la verdad es que anoche estuve leyendo sobre el tema. Ni siquiera hace falta gran cosa, se puede hacer con tres trocitos de madera y…

—Cuatro centilitros de sangre de ratón —terminó el filósofo equino con voz lastimera—. Y tampoco eso es imprescindible. Se puede hacer con dos trocitos de madera y un huevo. Aunque tiene que ser un huevo fresco.

—¿Por qué?

—Supongo que el ratón se siente mejor así.

—No, me refiero al huevo.

—Oh, ¿quién sabe cómo se siente un huevo?

—En cualquier caso —intervino el decano—, es muy peligroso. Siempre he tenido la sensación de que sólo se queda dentro del octograma para guardar las apariencias. Además, no me gusta nada esa manera en que te mira y parece estar contando.

—Es verdad —asintió el filósofo equino—. No hay necesidad de que lo hagamos. Hemos superado muchas cosas. Dragones, monstruos, ratas…, ¿os acordáis de las ratas, el año pasado? Parecía que estaban por todas partes. Y Lord Vetinari no nos hacía caso, ¿él?, qué va. En cambio, pagó mil piezas de oro a aquel charlatán de los leotardos rojos y amarillos para que nos librara de ellas.